當列車駛?cè)肽侥岷谥醒胲囌荆h處藍天白云下矗立的四缸大廈(寶馬總部)與螺旋槳造型的寶馬博物館交相輝映。這座以啤酒節(jié)聞名的城市,實則是德國汽車工業(yè)最精密的心臟——寶馬集團的大本營。

與像狼堡大眾工廠的工業(yè)巨無霸形象不同,寶馬總部像一件精密機械藝術品,玻璃幕墻折射出巴伐利亞州對創(chuàng)新與美學的執(zhí)著追求。與此同時,正在舉行的2025慕尼黑國際汽車展(IAA)上,東道主寶馬帶著全新一代iX3,想要在主場展開一場技術反擊。

但中國車企的強勢入場讓這場對決更具戲劇性。

IAA上,中國汽車無疑是最大的熱門話題之一。畢竟中國車企的快速崛起令人瞠目結(jié)舌,展臺規(guī)模以及參展企業(yè)數(shù)量均創(chuàng)下新高,與此同時,作為德國支柱產(chǎn)業(yè)的汽車工業(yè)則處境堪憂。

外媒一篇題為《禁令狂熱威脅著我們引以為傲的汽車工業(yè)》的評論寫道:“您聽說過Omoda, Jaecoo, Changan, GAC或者Xpeng這些品牌嗎?它們就是在慕尼黑國際車展上閃亮登場的中國汽車。在寶馬車的家鄉(xiāng)-慕尼黑舉行的國際車展上,中國參展車企的數(shù)量增加了40%,這一發(fā)展速度簡直令人瞠目結(jié)舌。”

毋庸置疑,德國汽車工業(yè)生死攸關的時刻已經(jīng)到了。

如果德國汽車業(yè)還不能改變行業(yè)的整體頹勢,那么,幾十年后,來自世界各地的汽車愛好者在IAA車展上仍會對著Omoda、Jaecoo、Changan的新車型評頭論足,而要想看大眾、、寶馬和保時捷,就只能去博物館了一探究竟了。”

百年榮光解不了當代困局

2025年9月12日,布魯塞爾歐盟總部迎來一場決定歐洲汽車業(yè)命運的博弈。歐盟委員會主席馮德萊恩與車企高管的第三次戰(zhàn)略對話,被業(yè)界視為拯救這個萬億歐元產(chǎn)業(yè)的最后機會。

“崩潰還是救贖?歐洲車企寄望歐盟施救。”歐洲新聞網(wǎng)在9月8日發(fā)表的文章中,直指當前困境。

根據(jù)凱投宏觀的數(shù)據(jù),汽車制造業(yè)占德國制造業(yè)總產(chǎn)值的五分之一,聯(lián)同供應鏈計算,則約占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的6%。該產(chǎn)業(yè)直接雇用了約78萬人,并支撐著數(shù)百萬個相關職位。

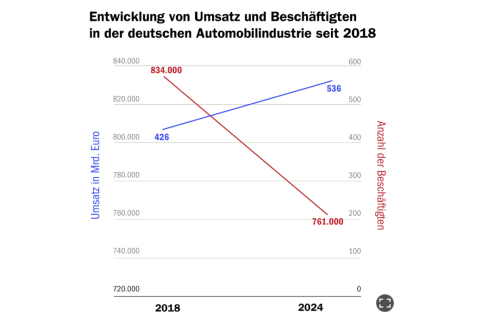

但從去年開始,降本與裁員潮正在整個德國、乃至歐洲汽車產(chǎn)業(yè)迅速蔓延。根據(jù)媒體不完全統(tǒng)計,今年以來僅整車企業(yè)和頭部Tier 1供應商在歐洲裁員數(shù)量已超過5.5萬人,其中近5萬個待削減崗位位于德國。

德國汽車工業(yè)協(xié)會VDA數(shù)據(jù)顯示,此輪裁員數(shù)量相當于全行業(yè)崗位縮水近7%。若與新冠大流行前夕德國汽車產(chǎn)業(yè)巔峰時一度創(chuàng)造83萬個就業(yè)崗位相比,12%的德國汽車業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)或即將另謀生路。

不過,單純的裁員數(shù)字并不能完全反映德國和歐洲汽車產(chǎn)業(yè)所處困境之艱難。

1886年1月29日卡爾·本茨發(fā)明第一輛汽車至今,德國人或許未曾想到,這項發(fā)明催生一個持續(xù)130余年的工業(yè)傳奇,卻在近十年間,經(jīng)歷了前所未有的震蕩。

據(jù)德國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2023年德國本土汽車產(chǎn)量已較2016年峰值縮減18%,這個曾年產(chǎn)600萬輛的“歐洲工廠”,正面臨產(chǎn)業(yè)鏈外遷與產(chǎn)能過剩的雙重擠壓。

2024年的銷售數(shù)據(jù)如同刺骨的北風,吹散了德國車企最后的樂觀。

大眾集團年度財報顯示,盡管南美市場以12%的增速帶來些許暖意,但中國市場9.5%的斷崖式下跌(年銷量降至292.8萬輛)仍讓集團全球銷量縮水至903萬輛。在長春大眾工廠,曾經(jīng)需要兩班倒的生產(chǎn)線,如今每周只運行三天。

梅賽德斯-奔馳的境遇同樣嚴峻。71.4萬輛的中國市場年銷量(同比下降7%)直接拖累其全球業(yè)績降至198萬輛。更令人不安的是,奔馳在華經(jīng)銷商已出現(xiàn)"以價換量"的惡性循環(huán),E級轎車終端優(yōu)惠幅度一度達到指導價的25%。

寶馬集團的處境更為微妙。當慕尼黑總部高管們高喊“拒絕價格戰(zhàn)”時,沈陽鐵西工廠的庫存壓力迫使其在2024年三季度重新加入降價大軍。即便如此,71.5萬輛的中國交付量(同比暴跌13.4%)仍讓寶馬集團全球銷量跌至245萬輛。

在寶馬博物館的訪客留言簿上,中國經(jīng)銷商用“德國車不再是我們首選”的抱怨顯得格外刺眼。

而當?shù)聡嚻蟾吖軅兎喼?024年財報時,他們看到的不僅是數(shù)字的下跌,更是一個時代的轉(zhuǎn)折。

正如《明鏡周刊》評論所言:“德國汽車工業(yè)需要的不再是修修補補,而是一場從DNA里開始的革命。”

鋼鐵巨人的窒息時刻

在慕尼黑街頭,寶馬i4與奧迪Q4 e-tron正逐漸取代燃油車成為城市風景線,但這份電動化繁榮背后隱藏著德國汽車工業(yè)的深層危機。2025年7月數(shù)據(jù)顯示,德國純電動車銷量雖同比增長58%至4.86萬輛,但18.4%的市場占比仍低于2023年同期水平。

這種“反彈式增長”恰恰暴露了德國電動車市場的脆弱性——補貼退坡后的2024年,德國純電市場曾經(jīng)歷27%的斷崖式下跌,而2025年政府取消補貼后,本土品牌電動車的性價比劣勢被徹底放大。

這些數(shù)字背后,是德國車企在中國這個全球最大新能源市場的集體潰敗,當比亞迪以每月20萬輛的銷量碾壓德國品牌時,慕尼黑高管們終于承認,他們的電動化戰(zhàn)略落后了整整一個技術代際。

這種技術代際差在消費端形成可怕的“死亡循環(huán)”。

在柏林街頭,購買ID.3的德國人發(fā)現(xiàn),其續(xù)航里程僅為中國同級車型的60%,而價格卻高出20%。更致命的是,德國車企的智能化布局嚴重滯后,當中國品牌在慕尼黑展示自動泊車和車機交互技術時,寶馬的語音助手仍被詬病“像上世紀的產(chǎn)品”。

這種性價比劣勢在通脹高企的當下被無限放大,當普通家庭發(fā)現(xiàn)省下的油費還不夠支付高額車貸時,德國電動車市占率便永遠卡在了15%的尷尬門檻。更致命的是,德國車企在電動化轉(zhuǎn)型中陷入了“技術路徑依賴”的陷阱。

大眾花費200億歐元打造的SSP平臺尚未量產(chǎn),中國車企已實現(xiàn)800V高壓平臺普及;奔馳推遲電動CLA發(fā)布時,小鵬的扶搖架構(gòu)已迭代至第三代。

這場世紀轉(zhuǎn)型的陣痛還在德國汽車供應鏈的神經(jīng)末梢顯現(xiàn)。

今年博世的裁員聲明像一記驚雷,炸開了德國汽車業(yè)“大象轉(zhuǎn)身”的殘酷現(xiàn)實。這家擁有138年歷史的零部件巨頭,其智能駕駛部門3500人的裁員計劃,恰是燃油車時代技術路線崩塌的縮影。

而當車企紛紛推遲或取消內(nèi)燃機開發(fā)項目,曾經(jīng)精密的燃油噴射系統(tǒng)生產(chǎn)線突然成了昂貴的擺設。就如同采埃孚計劃削減1.4萬德國員工的背后,是8速變速箱神話的破滅;大陸集團7150人的裁員名單上,寫滿了傳統(tǒng)制動系統(tǒng)工程師的姓名。

更令人窒息的是德國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應。

舍弗勒關閉軸承工廠的煙囪尚未冷卻,固特異和米其林又宣布關停德國輪胎產(chǎn)線,3000名工人突然發(fā)現(xiàn)自己的技能成了“化石技術”。

咨詢公司Falkensteg的數(shù)據(jù)顯示,德國汽車零部件供應商破產(chǎn)數(shù)量激增60%,這些倒下的企業(yè)大多卡在轉(zhuǎn)型的斷層線上——既拿不到電動化新訂單,又承擔不起改造舊產(chǎn)線的天價成本。

“我們組裝的是昨天的機器。”在薩爾布呂肯采埃孚工廠的這句話道盡了整個行業(yè)的焦慮。

當?shù)聡嚇I(yè)在電動化轉(zhuǎn)型中踉蹌前行時,地緣政治的颶風正將這個傳統(tǒng)工業(yè)強國推向更危險的深淵。

歐盟對中國電動車加征反補貼稅的議案,像一把雙刃劍刺向了德國車企,既未能阻止比亞迪在歐洲市占率突破8%,又招致中方對豪華車進口關稅的反制。

大西洋彼岸的變局同樣致命。

特朗普再度入主白宮后,美國對德系車關稅從10%飆升至30%,直接導致奔馳GLE在美銷量腰斬。這種雙線作戰(zhàn)的困境,讓德國汽車業(yè)陷入既無法像日本車企那樣通過本土化規(guī)避貿(mào)易壁壘,又難以效仿美國車企獲得政府補貼。

基爾世界經(jīng)濟研究所的警告正在應驗,當?shù)聡蛡兠χ诓剪斎麪柡腿A盛頓之間救火時,中國新能源車企已用“技術換市場”的策略,在墨西哥新建了年產(chǎn)能50萬輛的超級工廠,這條迂回路線將徹底繞過歐盟的關稅壁壘。

當《經(jīng)濟學人》再次將德國稱為“歐洲病夫”時,人們突然意識到,那個用精密齒輪轉(zhuǎn)動世界的工業(yè)巨人,正在自己發(fā)明的全球化規(guī)則中逐漸窒息。

巴伐利亞的精密,正遇見東方的速度

德國汽車工業(yè)協(xié)會(VDA)最新數(shù)據(jù)顯示,2025年IAA正上演一場“東方力量”的驚艷亮相,并以116家參展商的規(guī)模強勢登場,不僅穩(wěn)坐海外參展國頭把交椅,更以73%的驚人增速刷新紀錄。

在這場匯聚全球748家行業(yè)巨頭的盛會上,國際展商占比突破57%,創(chuàng)下IAA百年展史新篇章。最引人注目的是,中國車企正從“配角”蛻變?yōu)?ldquo;主角”,整車制造商占比三年間飆升16個百分點至28%,在巴伐利亞的天空下勾勒出中國智造的新圖景。

德媒指出,盡管中國品牌在德國的增長幅度還不算太大,但也翻了一番。

德國聯(lián)邦機動車運輸管理局最新登記數(shù)據(jù)顯示,今年1月至8月,狹義上的中國汽車在德注冊量超過3.5萬輛。就187萬輛的德國整體汽車市場而言,占比依然很小僅為1.9%,但與去年同期相比,這個數(shù)字已大約翻了一番。

算上中國吉利旗下的沃爾沃和極星,那么這一數(shù)字甚至超過4%,比豐田和特斯拉的總和還要多。

如果放眼整個歐洲,中國品牌的份額已經(jīng)大幅提升。根據(jù)市場觀察機構(gòu)Jato Dynamics的分析,今年上半年,中國品牌在歐洲市場的份額超過5%,該數(shù)據(jù)也包含了由于在德國新注冊量不足而未被德國汽車制造商協(xié)會(KBA)單獨列出的品牌。

所以這些統(tǒng)計表上跳動著刺眼的數(shù)字,不僅是參展商數(shù)量的較量,更是兩個汽車文明在電動時代的正面對決。汽車信息平臺Inovev平臺直言,2025年IAA成為中德電動車霸主爭奪的角斗場。

特別是當比亞迪的電動大巴穿梭在巴黎街頭,當蔚來的換電站矗立在慕尼黑科技園區(qū),歐洲人突然發(fā)現(xiàn)——中國車企正用德國人最熟悉的劇本,在歐洲市場寫下新篇章。

路透社敏銳捕捉到這一轉(zhuǎn)變,中國車企不再只是“價格屠夫”,而是像當年大眾、奔馳在中國喊出“在中國,為中國”一樣,高舉本土化大旗,中國汽車產(chǎn)業(yè)也在越來越正視歐洲市場的核心需求。

這場角色轉(zhuǎn)換絕非偶然。

中歐汽車貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,中國電動車對歐出口均價已從2020年的1.8萬歐元升至2025年的3.6萬歐元,折射出品牌溢價能力的提升。正如德國《商報》評論:“中國車企正在用德國人教會的市場法則,反過來定義歐洲汽車的未來。”

但焦慮的德國人又豈會錯過每一個告訴自己才是汽車發(fā)明者的機會。

在IAA上,梅賽德斯-奔馳首席技術官馬庫斯·謝費爾輕撫全新一代GLC的數(shù)字化中控屏,向全球媒體鄭重宣告,“我們已躋身行業(yè)巔峰”。然而這位德國技術專家卻也坦言,該公司正在與其中國開發(fā)團隊合作,以降低成本。

這種技術雄心與經(jīng)營壓力的矛盾張力,正是歐洲汽車制造商轉(zhuǎn)型陣痛的真實縮影。

中歐車企競逐慕尼黑的同時,兩地汽車產(chǎn)業(yè)也在深度融合之中。

例如,寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科等國內(nèi)頭部動力電池企業(yè)已經(jīng)深度布局歐洲市場。智能駕駛公司Momenta稱已與20余家全球主流車企達成深度合作,其中就有慕尼黑車展的東道主寶馬。地平線、禾賽科技等企業(yè)也在車展上展示了最新的智能駕駛芯片、激光雷達等產(chǎn)品,吸引了眾多歐洲車企的關注,為中歐在智能駕駛領域的合作提供了更多可能。

夜幕降臨,展館頂棚的燈光漸次熄滅,但中歐車企的會議室依然燈火通明。這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭,最終或許會走向一個意想不到的結(jié)局,當?shù)聡そ尘裼錾现袊俣龋嚠a(chǎn)業(yè)的未來版圖正在慕尼黑的秋夜中悄然重組。