一場發生在實驗室里的碰撞測試,卻演變為一場席卷理想、乘龍卡車、中國汽研三家企業的輿論風暴。

理想汽車在理想i8發布會上播放了與重卡連環撞擊的測試視頻:一輛車輪彈起、駕駛室與貨箱分離的乘龍重卡,幾乎傾倒在理想i8的前擋風玻璃上。

(圖片源自直播截圖)

事件迅速在網絡上發酵,一個模擬事故,演變成為了宣發事故。輿論也從質疑卡車質量迅速變為對理想測試存在貓膩轉變。“i8撞爛大卡”也和“亮證姐”一樣,變為了網絡熱梗。

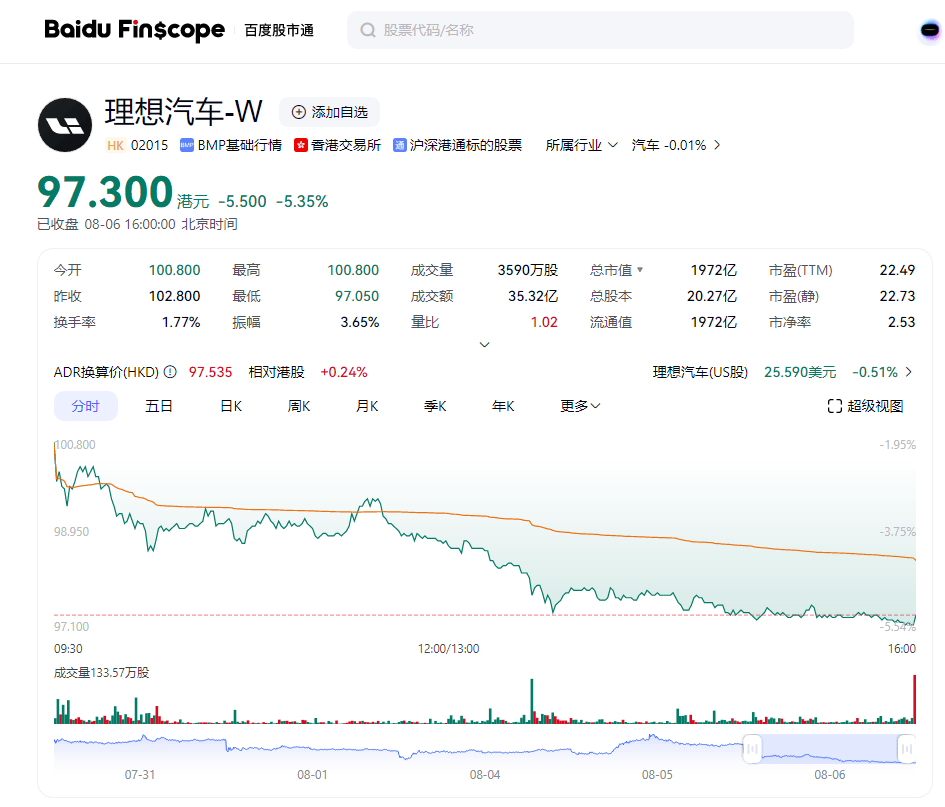

能被全民調侃,說明這次的宣傳 手段有點太不拿消費者當正常人了。全民“熱嘲”的根源也在于此。而限于網民意識到被當做“白癡”對待的則是資本,理想連發三次避重就輕、滿紙偷梁換柱聲明的結果就是股價的持續暴跌。

(圖片源自百度股市通2025年8月6日)

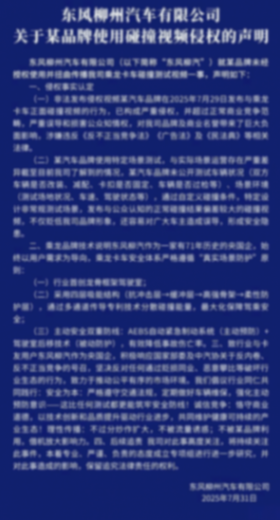

無辜受害方乘龍卡車隨即連發四份聲明,直指測試場景與實際交通存在“極大差異”。理想汽車則回應稱測試僅為驗證自身“短前懸安全結構”,無意評價乘龍卡車質量。中國汽研作為執行方坦承是“非標準車對車碰撞試驗”,卡車僅作為“移動式壁障物”使用。

(圖片源自乘龍卡車)

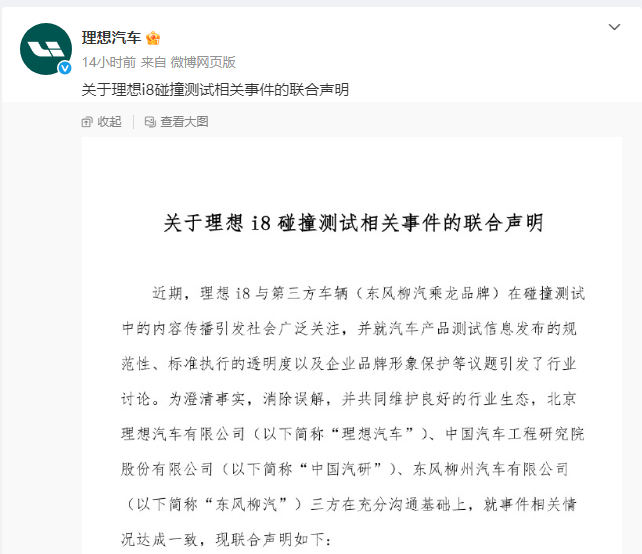

最終,2025年8月6日,三方聯合聲明的發布,標志著這場持續9天的碰撞測試爭議以理想汽車、中國汽研的致歉告終。三方最終回歸到《反不正當競爭法》框架下解決問題,東風柳汽作為央企展現出的技術自信(詳列四層吸能結構等專利)與維權意識,為商用車企應對類似輿情提供了案例。

(圖片源自微博截圖)

我們也需要深思,這場鬧劇折射出碰撞測試在流量時代的異化:當安全性證明淪為營銷表演,消費者還能相信什么?

非標準化測試:數據迷霧與信任危機

理想i8這場碰撞測試絕不只是個例。近年來,極限碰撞測試成為車企營銷新寵——“十字路口大貨車側碰疊加追尾”、“滿載30噸貨車側翻頂壓”、“雨天貨車追尾前后夾擊”等場景層出不窮。這些測試追求視覺震撼,其慘烈效果遠超國家標準碰撞試驗。

(圖片源自直播截圖)

問題的核心在于標準的缺失。國際智能運載科技協會秘書長張翔指出:“乘用車與卡車碰撞測試尚無國家標準,測試速度、角度隨意性大。”在非標測試的灰色地帶中,測試變量成為可操縱的工具。乘龍卡車暗示的“未固定貨箱卡扣”等操作,中國汽研承認的“車輛經過外飾偽裝、配重及自動駕駛改裝”,都在模糊測試的客觀邊界。

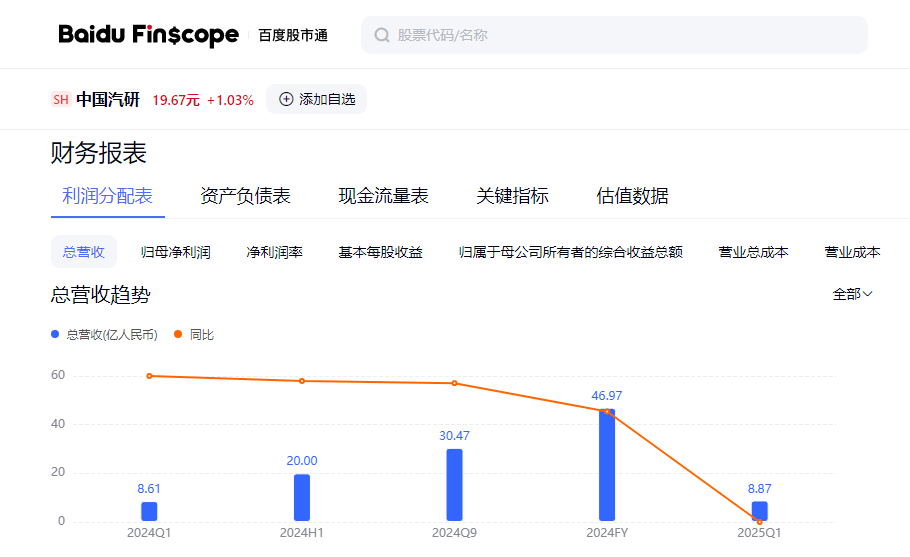

(圖片源自百度股市通)

更嚴峻的問題是裁判員的角色困境。當中國汽研這類機構同時承擔測試方案制定與執行時,“既當裁判員又當運動員”的嫌疑難以消除。比如中國汽研2024年報揭示了行業隱憂:“汽車技術服務”業務營收41.25億元,毛利率近50%。商業利益驅動下,測試獨立性如何保障?

此前阿維塔12風阻系數測試風波已警示我們,當第三方機構陷入爭議,公眾信任便如沙堡般脆弱。

營銷內卷,被流量綁架的汽車安全信仰

汽車行業的營銷競賽正滑向視覺奇觀的深淵。當技術突破放緩,“安全”成為新的流量密碼,理想i8的碰撞視頻在社交平臺刷屏正印證此點。但這種營銷本質是技術焦慮的轉嫁:車企不再比拼真實安全技術創新,轉而熱衷編排“安全秀”搶占眼球。

這種營銷策略正催生扭曲的消費者認知。復雜的安全工程被簡化為“撞贏即安全”的粗暴邏輯。就像中保研25%小重疊碰撞測試需要覆蓋數百個數據點,而一場表演性撞擊只能留下感官沖擊。當慘烈畫面成為安全標準,消費者將陷入無止境的營銷陷阱。

行業內卷更催生惡性循環。一家車企的“卡車撞飛”表演成功,競品便被裹挾入更極端的安全秀場。當資源傾斜至營銷奇觀,真正的安全研發投入必然受限。乘龍卡車被迫連續發布龍骨框架駕駛室、四層吸能結構等技術細節自證清白,正是行業扭曲生態的寫照。

汽車安全測試如何重獲公眾信任?

從某種角度來說,監管缺位是導致此類亂象的根源。《廣告法》明確禁止“貶低其他生產經營者”的營銷行為,但當碰撞測試被包裝為“技術展示”,法律監管便顯得力不從心。我們急需建立非標測試信息披露規范——強制公開車輛參數、撞擊角度、改裝細節等關鍵數據,讓公眾穿透視覺迷霧。

行業自律更需重塑。車企應回歸安全本質——車輛安全是數十個技術維度的系統工程:材料強度、結構拓撲優化、碰撞載荷路徑設計、主動安全系統協同。真正的安全創新如沃爾沃的籠式車身、特斯拉的一體壓鑄技術,皆源自長期研發而非一場表演。

檢測機構必須重建防火墻。通過引入交叉驗證機制(如A機構設計方案由B機構執行),或建立非標測試倫理委員會,斬斷利益輸送鏈條。讓科學精神重新主導實驗室,而非營銷部門的KPI。

綜述

當理想i8的視頻刷屏時,我們應當警惕:汽車安全不該是流量游戲的賭注。

乘龍卡車海報上那句“活著才有資格談理想”,反倒點破行業本質:安全是敬畏生命的承諾,而非收割關注的工具。當“理想們”停止在實驗室編排“安全戲劇”,當每一次碰撞只為探尋真相而非制造熱點,汽車才能真正成為移動的安全堡壘。

重建碰撞測試的公信力,需要剛性制度約束,也需要行業集體覺醒——讓安全回歸安全本身。