在新能源汽車行業的又一輪震蕩中,理想汽車再度成為市場關注焦點。

據最新交付數據顯示,2025年7月,理想汽車單月交付量為30,731輛,較去年同期大幅下滑39.7%,環比亦降低15.4%。盡管新勢力車企已停止發布周度銷售數據,但外界推測其某一周銷量僅維持在5,400輛左右,市場表現呈現明顯疲軟。

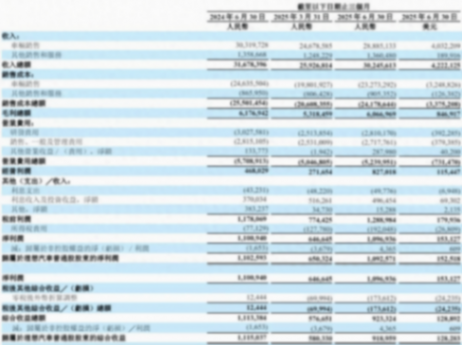

而從其最新發布的二季度財報來看,理想實現營收302億元,環比雖增長16.7%,但同比出現4.5%的下滑,也未達到市場預期的324.7億元。凈利潤錄得11億元,環比回升69.6%,同比則基本持平,微降0.4%。

值得警惕的是,其二季度車輛銷售收入為289億元,同比下滑4.7%,這是自交付以來該核心指標首次出現負增長,顯示主營業務增長動能明顯減弱。此外,報告期內,理想共交付新車11.1萬輛,同比微增2.3%,環比上升19.6%,然而與之形成反差的是汽車銷售收入不增反降,這又在一定程度上反映出其單車盈利能力承壓。

更令市場擔憂的是,理想對三季度的業績展望趨于保守,顯然即便理想貴為頭部陣營的新勢力車企,但在當前市場環境中亦面臨不小壓力。那么,究竟是什么原因導致理想銷量持續走低?昔日的銷冠如今又因何陷入增長瓶頸?

銷量與現金流雙雙承壓

曾經,憑借清晰的家庭用戶定位和增程式技術路徑,理想汽車在造車新勢力中一度領先并且成為少數實現盈利的新勢力企業。

然而自2025年以來,其增長勢頭明顯放緩。在6月,該品牌銷量36,279輛,同比下降24.1%;7月,其銷量繼續下探至30,731輛,同比跌近四成,成為同類企業中少數出現負增長的代表。

盡管報告期內仍維持盈利,但企業現金流狀況引發關注。二季度經營活動現金凈流出達到30億元,遠高于去年同期的4.3億元;自由現金流為-38億元,虧損幅度同比擴大超一倍,環比亦進一步惡化。

除此之外,今年七月,理想還因一起碰撞事故陷入輿論風波。面對銷量放緩,該品牌不得不調整定價策略以應對競爭。全新車型i8于7月29日上市后僅一周,官方即宣布降價,頂配車型降幅接近3萬元。行業預測其將于下半年推出的i6,也將延續低價入市策略,這一系列舉措引發外界對其盈利可持續性的質疑。

三季度或將延續低迷

據理想官方預測,其三季度交付量將在9萬至9.5萬輛之間,同比縮減約37.8%–41.1%;總營收預計為248億–262億元,同比下降38.8%–42.1%,釋放出強烈增長放緩信號。

導致這一預期背后,既有內部結構調整因素,也受到外部競爭加劇的沖擊。內部方面,理想汽車CEO李想指出,上半年已完成L系列產品的智能化升級,然而六月起因銷售服務體系調整及市場環境影響,L系列銷量出現明顯波動。總裁馬東輝則表示,公司已實施組織架構改革,將銷售服務改為總部直管23區域,新設銷服運營及市場營銷部門,并重整門店開發與培訓團隊,以強化渠道能力。

從外部競爭來看,包括蔚來、問界、領克在內的多家品牌正積極布局家庭用戶青睞的大六座SUV市場,產品迭代速度加快。相比之下,理想L系列雖已做出產品力升級,但年內并無全新換代計劃,主力車型面臨的市場壓力正在提升。其中李想在財報溝通會上無奈地表示:"我們出一次牌,同行會出兩次牌,我們的迭代頻率相當于同行們看著我們的牌和我們打牌。" 這一表述揭示了理想在產品節奏上的被動局面。

為扭轉頹勢,理想不得不加速產品迭代。其中7月底上市的純電車型i8盡管早期被質疑定價與配置匹配度,但官方迅速響應并作出調整,馬東輝對其后市仍寄予期望,他指出“i8試駕反饋積極,正在穩步推進產能爬坡,預計至9月底實現8000–10000臺交付”。此外,理想計劃于9月推出定價25萬元級別的純電SUV i6,該車被理想內部視為“走量主力”。

然而這些舉措的效果尚待檢驗,在20-25萬純電 SUV 市場,比亞迪唐EV、特斯拉Model Y等產品牢牢把持局面,小米YU7等新勢力產品也虎視眈眈。能否憑借品牌積累實現突圍,仍存在較大不確定性。更關鍵的是,頻繁的降價和低價策略雖能短期提振銷量,卻可能犧牲毛利率,加劇現金流壓力,甚至可能形成從以價換量,到利潤下滑,再到研發投入不足,最后導致產品競爭力下降的惡性循環。

車叔總結

總的來說,盡管理想正通過組織調整、產品迭代和價格策略多措并舉緩解壓力,但從三季度預期來看,其銷量與營收仍可能呈現大幅下滑。行業競爭白熱化、主力車型生命周期老化、純電轉型尚未形成規模,以及持續承壓的現金流,共同構成了理想汽車當前的發展困境。一言以蔽之,在未能明顯改善經營效率或實現突破性產品創新之前,理想的復蘇之路依舊充滿不確定性。