2025年即將進入最后一個季度,中國車市彌漫著一種微妙的氣息——表面上,新能源依然高歌猛進,滲透率過半。而一個繞不開的話題也越來越多地被提及——“油電平權(quán)”。

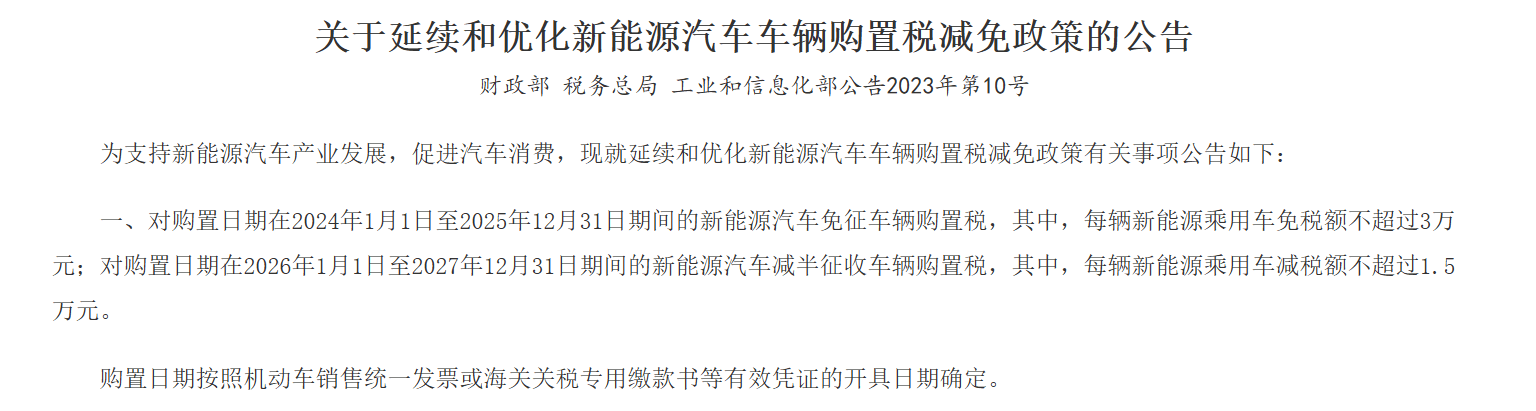

2026年或?qū)⒊蔀樾履茉促徶枚愓嬲{(diào)整的一年。這意味著一個延續(xù)十余年的時代即將告別:新能源車不再“免稅獨享”,而要與燃油車站到更接近的起跑線上。

在成功“換道超車”之后,中國的汽車工業(yè)要怎樣繼續(xù)前行?

2026:新能源購置稅的分水嶺

近日,在2025世界新能源車大會上,汽車董事長朱華榮拋出了一份頗具分量的建議:新能源購置稅的恢復不應(yīng)一刀切,而應(yīng)循序漸進,從淡季開始,逐月遞增,直到明年年中才全面實施5%的征收標準。這看似是一條細節(jié)性的技術(shù)路徑,實則折射出整個行業(yè)的集體焦慮。

延續(xù)了十余年的免征政策即將在2025年底走到盡頭,2026—2027年將進入減半征收階段,而到2028年則將回歸全額征稅。這意味著,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)賴以起步、成長、再到狂飆突進的那一根政策之柱,終于要開始松動了。

與之呼應(yīng)的是,工信部副部長熊繼軍在會上表態(tài),將實施新一輪穩(wěn)增長方案,優(yōu)化購置稅與車船稅優(yōu)惠,繼續(xù)推動新能源汽車下鄉(xiāng)。可見,決策層并不是要一夜之間抽走全部紅利,而是有意在“扶持”與“放手”之間尋找過渡的平衡點。

但無論如何,節(jié)點已經(jīng)劃定。十年來,免稅政策既是點燃市場的火種,也是維持繁榮的柴薪。如今,這場補貼即將退潮,新能源車不再“免稅獨享”,而是要與燃油車站到更接近的起跑線上。

購置稅調(diào)整之所以成為全行業(yè)的焦點,并不只關(guān)乎車主的荷包,更關(guān)乎財政的賬本。車輛購置稅與燃油稅每年貢獻超過萬億,是中央和地方財政的重要支柱。隨著新能源車銷量節(jié)節(jié)攀升,免稅規(guī)模不斷擴大,短期的財政缺口已經(jīng)顯現(xiàn)——有人說,新能源賣得越多,地方財政壓力就越大,這種悖論恰恰說明了補貼的不可持續(xù)。

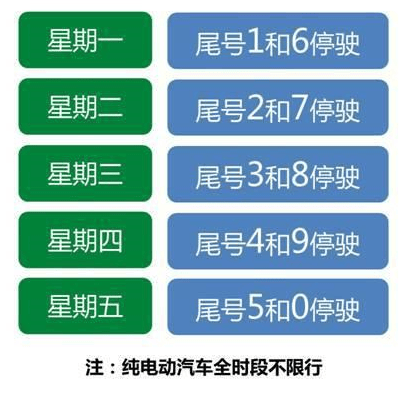

與此同時,公平性的爭議也在積累。油車主交了更多稅,卻往往要忍受限行的困擾;電車主繳稅更少,卻享有通行便利、停車優(yōu)惠等特權(quán)。這種反差在社交媒體上頻頻發(fā)酵,成為群體對立的導火索。

更復雜的是市場邏輯。過去十年,新能源的高歌猛進離不開“算賬劃算”。大量消費者選擇電車,并非因為理念認同,而是出于購置稅免征、使用成本更低的現(xiàn)實利益。一旦紅利收緊,消費者是否還會同樣踴躍?這是市場不得不面對的問號。

“以油補電”:被低估的現(xiàn)實邏輯

新能源產(chǎn)業(yè)的成長史是一部政策推動史,但它的盈利卻遠不如銷量耀眼。

2024年,作為傳統(tǒng)豪華品牌、依然以燃油車為主要產(chǎn)品的奔馳,雖然全球銷量只有比亞迪的一半多一點(238.9萬輛),凈利潤也有所下滑,但仍然大賺了104億歐元;而比亞迪,即便銷量超過了427萬輛,利潤僅有300億人民幣。更不用提小鵬、蔚來這些新勢力,年累計虧損動輒數(shù)百億。

事實再一次證明,燃油車仍是車企的現(xiàn)金牛。在新能源轉(zhuǎn)型的路上,它們不僅沒有過時,反而是不少車企維系研發(fā)和擴張的關(guān)鍵后盾。尤其是在國內(nèi)價格戰(zhàn)愈演愈烈、市場利潤不斷被壓縮的當下,燃油車的重要性反而更突顯。

而在全球維度上,燃油車的出口量仍是新能源的三倍。歐美正在筑起關(guān)稅壁壘,中國車企要保持出海的競爭力,必須“兩條腿走路”。新能源是未來,但燃油車依然是當下。

當新能源逐漸脫離政策庇護,市場的天平會如何傾斜?一種流行的說法是,平權(quán)之后燃油車會“反撲”。但更準確的理解是,消費者將真正擁有選擇權(quán)。

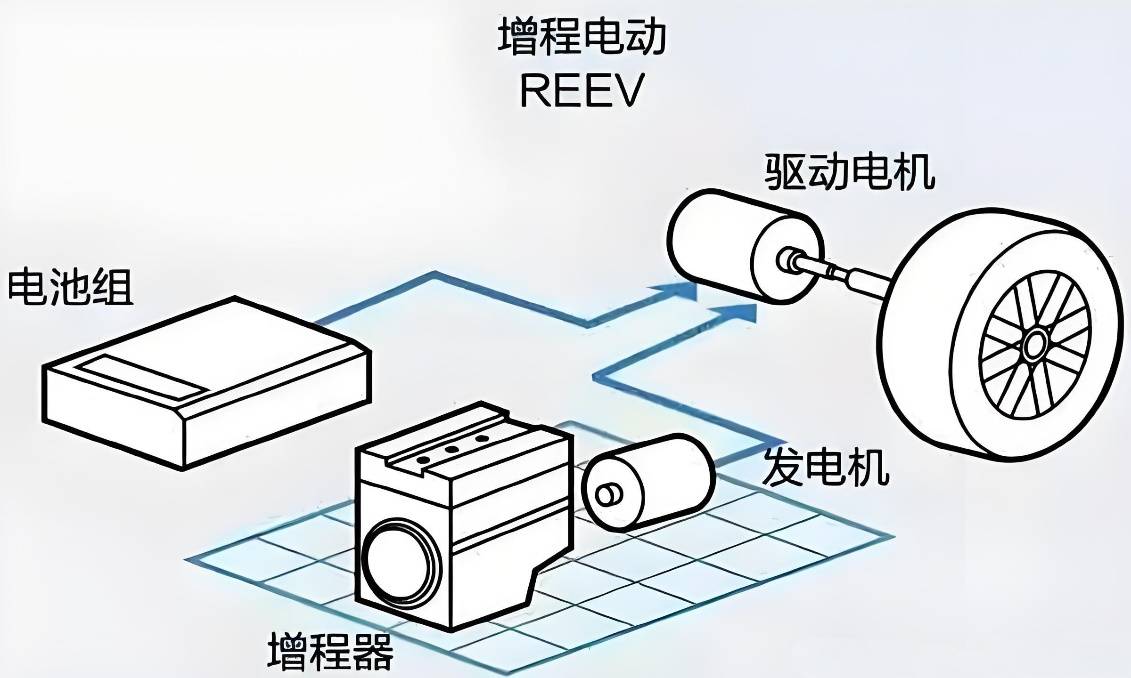

從銷量結(jié)構(gòu)看,純電動車的需求已顯疲態(tài),而混動與增程車型的熱度持續(xù)走高。2024年,混動市場累計銷量突破330萬輛,同比增長超過八成,成為增速最快的板塊。原因很簡單:它既保留了電動化的經(jīng)濟性,又解決了續(xù)航和補能的焦慮。車企也在順勢而為。比亞迪的DM、吉利的雷神、長城的Hi4、奇瑞的鯤鵬,幾乎所有主流自主品牌都在加碼混動。增程式產(chǎn)品更是成為新勢力突圍的抓手。可以說,混動是當下中國汽車產(chǎn)業(yè)最符合消費者實際需求的解法。

油電平權(quán)如果真正落地,這一趨勢只會更加明確。純電與燃油之間的對立敘事將逐漸消解,取而代之的,是油電互促、多元共存的競爭格局。

呼吁許久的平權(quán),該落地了

油電平權(quán)并不是燃油車的回光返照,而是內(nèi)燃機價值的重新發(fā)現(xiàn)。過去幾年,一些聲音把內(nèi)燃機視作“明日黃花”,認為它終將被電池驅(qū)動完全取代。但事實遠非如此。

混動產(chǎn)品的快速成長已經(jīng)證明,內(nèi)燃機與電驅(qū)的結(jié)合可以創(chuàng)造出更低的能耗、更好的體驗。今天的混動發(fā)動機熱效率已經(jīng)超過46%,DHT變速器從單擋、兩擋進化到四擋,啟動振動、動力銜接等技術(shù)難題被一一攻克。在未來,混動技術(shù)差異化的核心,或許恰恰就在于內(nèi)燃機。重視內(nèi)燃機技術(shù),不是逆潮流而動,而是在全球競爭中掌握更多主動權(quán)。

從“補貼火種”到“公平焦慮”,新能源汽車的十年,是政策與市場共振的十年。但走到今天,油電平權(quán)不該再是紙面上的口號,而應(yīng)盡快落地。

即便政策繼續(xù)“退坡”,新能源仍享有購置稅減免、消費稅優(yōu)惠、不限行、不限號等特權(quán)。與此同時,不少地方車企因燃油車銷量下滑而產(chǎn)能利用率低下,就業(yè)與稅收也受到波及。新能源沒能完全接住下落的燃油市場,地方經(jīng)濟的支柱因此動搖。繼續(xù)維持這種“偏袒”,對整個產(chǎn)業(yè)鏈都弊大于利。

“油電平權(quán)”不是要打壓新能源,而是要讓市場真正回歸理性。取消過度優(yōu)惠,逐步恢復稅收公平,才能讓企業(yè)在競爭中練出真本事,而消費者的選擇也會更加純粹。

結(jié)語

中國汽車在新能源賽道上實現(xiàn)了彎道超車,這是舉世矚目的成就。但超車之后如何保持領(lǐng)先?

答案或許在于“兩張底牌”:一張是全球領(lǐng)先的新能源技術(shù),另一張是依然強大的內(nèi)燃機體系。前者讓我們在新賽道上搶占先機,后者保證我們在傳統(tǒng)領(lǐng)域不失守。真正的領(lǐng)先,不是押注單一路線,而是多元并舉,在不同場景下都能拿出有競爭力的產(chǎn)品。

油電平權(quán),正是這兩張底牌并行的制度前提。當政策紅利褪去,當市場回歸公平,中國車市將進入一個新的階段。那時,比拼的不再是補貼力度,而是技術(shù)、效率與用戶價值。